Vita di manicomio

a) Il fascicolo sanitario

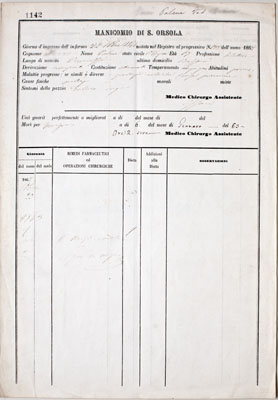

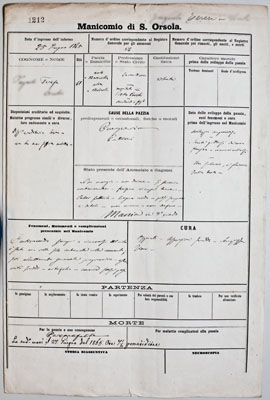

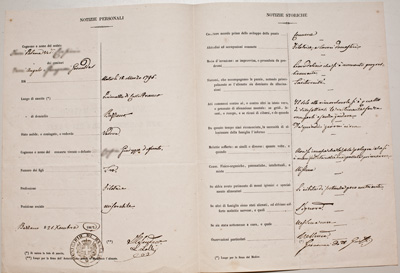

La direzione di Francesco Roncati comporta da subito (fin da quando dirigeva il manicomio di S. Orsola) un cambiamento del fascicolo sanitario personale degli ammessi in ospedale: cambiamento formale, dal momento che la cartella clinica viene strutturata suddividendo lo spazio – e dunque le informazioni sul malato – in tabelle e riquadri, in maniera quindi più tecnica e schematica; cambiamento in parte sostanziale, poiché alcune espressioni vengono modificate (ad esempio “derivazione, costituzione, temperamento e abitudini” sono riassunti in “carattere morale prima dello sviluppo della pazzia”), mentre altre informazioni vengono aggiunte ex novo: è il caso delle “disposizioni ereditarie”, di uno spazio appositamente dedicato alla “necroscopia” (che spesso è il più dettagliatamente compilato), e di uno per i “fenomeni, mutamenti e complicazioni presentate nel manicomio”. Ciò che Roncati vuole proporre è dunque una maggiore osservazione medica nei confronti dell’evoluzione della malattia, in particolare dei sintomi e dei fenomeni,

La direzione di Francesco Roncati comporta da subito (fin da quando dirigeva il manicomio di S. Orsola) un cambiamento del fascicolo sanitario personale degli ammessi in ospedale: cambiamento formale, dal momento che la cartella clinica viene strutturata suddividendo lo spazio – e dunque le informazioni sul malato – in tabelle e riquadri, in maniera quindi più tecnica e schematica; cambiamento in parte sostanziale, poiché alcune espressioni vengono modificate (ad esempio “derivazione, costituzione, temperamento e abitudini” sono riassunti in “carattere morale prima dello sviluppo della pazzia”), mentre altre informazioni vengono aggiunte ex novo: è il caso delle “disposizioni ereditarie”, di uno spazio appositamente dedicato alla “necroscopia” (che spesso è il più dettagliatamente compilato), e di uno per i “fenomeni, mutamenti e complicazioni presentate nel manicomio”. Ciò che Roncati vuole proporre è dunque una maggiore osservazione medica nei confronti dell’evoluzione della malattia, in particolare dei sintomi e dei fenomeni,

in rapporto alla permanenza (e cura) manicomiale.

in rapporto alla permanenza (e cura) manicomiale.

Il modello di cartella clinica introdotto da Roncati verrà adottato negli anni Settanta anche presso il manicomio S. Lazzaro di Reggio Emilia, quando Ignazio Zani vi si trasferisce assumendone la direzione.

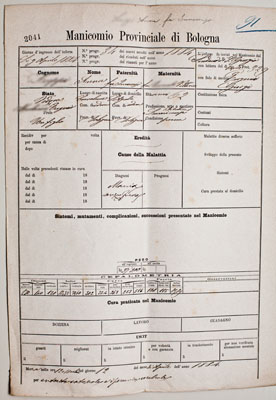

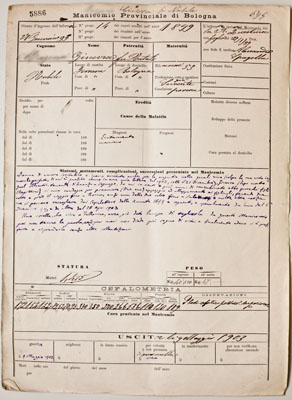

Più in generale, nel corso del secolo la cartella clinica muta d’aspetto seguendo l’andamento delle concezioni scientifiche dominanti: negli anni Ottanta e Novanta, in piena epoca positivistica, sono aggiunte ad esempio le indicazioni relative al peso del malato al momento dell’entrata e a quello dell’uscita, i dati relativi alla cefalometria, e la statura (che in realtà veniva annotata nelle cartelle degli anni Quaranta ma che successivamente scompare per poi ricomparire solo alla fine del secolo).

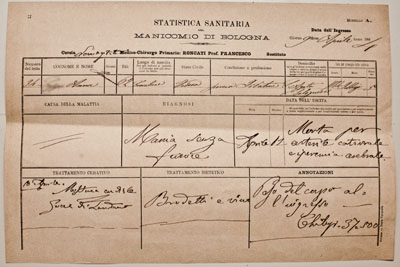

Sempre negli anni Ottanta compare un modulo denominato “statistica sanitaria”, che costituisce una sorta di tabella riassuntiva dell’esperienza manicomiale compiuta dall’internato: oltre ai dati anagrafici, trovano spazio le informazioni relative alla malattia (causa e diagnosi), ai trattamenti curativo e dietetico praticati in ospedale, e le notizie circa l’uscita o l’eventuale morte.

Sempre negli anni Ottanta compare un modulo denominato “statistica sanitaria”, che costituisce una sorta di tabella riassuntiva dell’esperienza manicomiale compiuta dall’internato: oltre ai dati anagrafici, trovano spazio le informazioni relative alla malattia (causa e diagnosi), ai trattamenti curativo e dietetico praticati in ospedale, e le notizie circa l’uscita o l’eventuale morte.

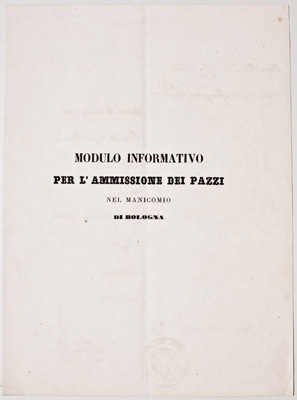

In tutto il periodo considerato ogni fascicolo sanitario è corredato anche da un “modulo informativo per l’ammissione dei pazzi”, contenente notizie personali e storiche sull’internato e compilato dal medico condotto che ne aveva proposto l’internamento.

Sfogliando a campione alcune cartelle cliniche (o fascicoli sanitari) degli anni Settanta, Ottanta e Novanta dell’Ottocento, si nota una generale approssimazione – in alcuni casi una vera e propria incuria – nella loro compilazione: nello spazio dedicato alla causa della malattia, sovente si incontra un punto interrogativo, ma spesso anche un emblematico “patimenti fisici e morali della miseria”; l’indicazione della terapia è piuttosto sommaria, viene annotata qualche osservazione sul comportamento dell’internato; lunghe descrizioni riguardano solamente l’eventuale necroscopia.

I rimedi farmaceutici che si trovano più spesso indicati sono: decotto di china o bisolfato di chinino, bromuro, morfina (utilizzata spesso nei casi di melanconia), salicilato di soda, cloralio idrato, sali di Karlsbad, oppio, infusi di rabarbaro, clisteri stimolanti o purgativi, bagni freddi alla fronte o irrigazioni frontali, vescicatori alla nuca, ghiaccio sul corpo, ghiaccio o mignatte applicate alla nuca. Per le donne vengono annotate le eventuali irrigazioni vaginali disinfettanti o astringenti (1). Sempre nelle cartelle cliniche di donne si trovano le indicazioni di bagni (idroterapia), il più delle volte freddi, ma senza la specificazione di tempi e frequenza. Dell’ergoterapia si trova traccia in alcune annotazioni che rivelano il lavoro delle ricoverate in aiuto alle infermiere. In molte cartelle (uomini e donne) si trova l’indicazione “cura igienica”. Non vi è invece alcun accenno alla terapia morale, che presumibilmente veniva praticata non come terapia specifica, ma come stile di vita già insito e implicato nella permanenza in manicomio.

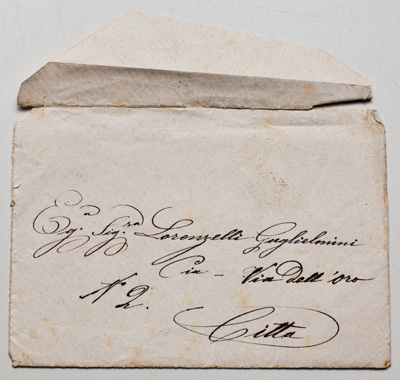

b) Gli scritti dei ricoverati: lettere mai spedite

All’interno delle cartelle cliniche sono conservati anche gli scritti dei ricoverati, spesso vere e proprie lettere che questi inviavano all’indirizzo dei propri cari per informarli dello stato di salute, e chiedendo a loro volta notizie della famiglia. Sarebbe ingenuo ritenere che il mancato invio di certa corrispondenza fosse espressione di un’attività censoria esercitata dai medici al fine di segretare quanto avveniva in manicomio: spesso, infatti, le lettere non contengono denunce di violenze subite o, più in generale, informazioni dannose all’immagine del sistema asilare. Anzi, pur auspicando l’uscita e il ritorno in famiglia, i ricoverati riferiscono di essere trattati bene, di mangiare in abbondanza, di poter passeggiare nel cortile dell’ospedale e di avere a disposizione svaghi e letture. Una condizione di vita, quindi, in certi casi anche migliore rispetto a quella vissuta al di fuori delle mura ospedaliere. Presumibilmente si può immaginare che gli alienisti considerassero questi scritti, in quanto prodotti del malato, come materiale di studio scientifico, da analizzare e da cui tentare di capire qualcosa di più del ricoverato, in un momento – quello della scrittura privata – nel quale veniva a mancare l’elemento di estraneità rappresentato dallo psichiatra. Si può pensare anche al desiderio della classe medica di conservare l’esclusività, se non proprio dei rapporti, almeno dei discorsi sul malato e sulle sue condizioni con i famigliari.

All’interno delle cartelle cliniche sono conservati anche gli scritti dei ricoverati, spesso vere e proprie lettere che questi inviavano all’indirizzo dei propri cari per informarli dello stato di salute, e chiedendo a loro volta notizie della famiglia. Sarebbe ingenuo ritenere che il mancato invio di certa corrispondenza fosse espressione di un’attività censoria esercitata dai medici al fine di segretare quanto avveniva in manicomio: spesso, infatti, le lettere non contengono denunce di violenze subite o, più in generale, informazioni dannose all’immagine del sistema asilare. Anzi, pur auspicando l’uscita e il ritorno in famiglia, i ricoverati riferiscono di essere trattati bene, di mangiare in abbondanza, di poter passeggiare nel cortile dell’ospedale e di avere a disposizione svaghi e letture. Una condizione di vita, quindi, in certi casi anche migliore rispetto a quella vissuta al di fuori delle mura ospedaliere. Presumibilmente si può immaginare che gli alienisti considerassero questi scritti, in quanto prodotti del malato, come materiale di studio scientifico, da analizzare e da cui tentare di capire qualcosa di più del ricoverato, in un momento – quello della scrittura privata – nel quale veniva a mancare l’elemento di estraneità rappresentato dallo psichiatra. Si può pensare anche al desiderio della classe medica di conservare l’esclusività, se non proprio dei rapporti, almeno dei discorsi sul malato e sulle sue condizioni con i famigliari.

c) L’azienda manicomio

A testimonianza di quanto fosse prevalente l’attività amministrativa di gestione del manicomio – una gestione il più possibile autarchica di tutti quegli aspetti di vita pratica e comune che caratterizza un’istituzione totale com’era l’asilo per alienati – rispetto all’attività più squisitamente sanitaria, è rimasta un’altrettanto netta prevalenza dei documenti amministrativi (in particolar modo dell’economato, ma anche della direzione) in rapporto ai documenti di natura sanitaria. Giornali di cassa, dozzine e contributi, carico e scarico della cantina, dispensa, legnaia, del magazzino e del guardaroba, spese relative al vitto, conti correnti degli inservienti, inventari e depositi vari, sono la prova documentale di quell’”azienda manicomio” che, dal lato del servizio di assistenza e cura, presenta solamente un registro con i numeri di matricola dei ricoverati (2).

Quanto al personale impiegato, nei registri dedicati, fino al 1875 compare accanto al ruolo sanitario l’eventuale mansione che quella persona svolgeva per il buon andamento dell’istituto (senza che ciò comportasse una retribuzione più alta): si leggono così figure come “infermiere bianchino”, “infermiere sartore”, “infermiere fabbro ferraio”, “infermiere barbiere”, “infermiere calzolaio”, “infermiere giardiniere”, accanto ad altri “infermieri comuni”. Le paghe erano identiche. Dal 1876, invece, le due mansioni si separano: da una parte gli infermieri e le infermiere suddivisi per categoria (maggiore, comune, provvisorio), e dall’altra il personale non sanitario (cucitrice, scopatrice, cuoco e sotto-cuoco, barbiere, macchinista, portiere di notte). Una curiosità: comunque e in ogni epoca, le donne impiegate percepivano, a parità di mansione, uno stipendio più basso dei colleghi uomini (ad es. nel 1876 lo stipendio mensile di un’infermiera comune ammontava a 50 lire, quello dell’infermiere comune a 65). Alcuni esempi sono visibili nella galleria di immagini.

NOTE

1. Il rapporto tra genitalità femminile e malattia mentale era oggetto di interesse particolare per la medicina ottocentesca. Per un’indagine sui temi e i protagonisti si rimanda al volume di Valeria P. Babini, Fernanda Minuz, Annamaria Tagliavini, La donna nelle scienze dell’uomo, Milano, Franco Angeli, 1986.

2. L’inventario dell’archivio manicomiale è stato realizzato e curato nel 2003 da Aurelia Casagrande.

Elisa Montanari