Biografia di Gian Franco Minguzzi (3/4)

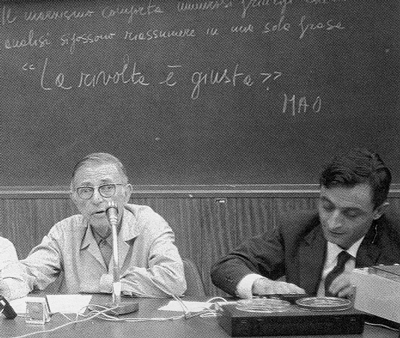

1968. Sartre all'Istituto di Psicologia di Bologna.

Il 23 luglio 1968 Gian Franco Minguzzi è chiamato a fare da moderatore alla conferenza che il filosofo Jean-Paul Sartre tiene presso l'Istituto di psicologia dell'Università di Bologna, occupato dagli studenti1. Sono gli anni della contestazione studentesca e delle lotte operaie, l'ondata “rivoluzionaria” del maggio dello stesso anno aveva già raggiunto il suo apice e Minguzzi si era tenuto costantemente aggiornato sulla situazione francese attraverso volantini, pamphlet e testate giornalistiche come Le Monde, Paris Match e Servir le peuple (Journal de Groupes de Travail Communistes et de l'Union de Jeunesses Communistes Marxiste-Léniniste).

Minguzzi aveva avuto modo di conoscere Sartre nel periodo trascorso a Parigi tra la fine degli anni Cinquanta e l'inizio degli anni Sessanta; nello stesso contesto era entrato in contatto con pensatori del calibro di Michel Foucault, Félix Guattari e Gilles Deleuze. A Bologna Sartre parla davanti a centinaia di studenti, discutendo con loro il problema dell'istruzione nelle società contemporanee, sostenendo la tesi secondo cui i giovani sono le vittime di un'università intesa come strumento di manipolazione e cooptazione degli studenti da parte della classe dominante.

Per evitare che l'incontro diventi un evento mondano gli studenti hanno vietato l'accesso ai giornalisti. È così che le uniche informazioni disponibili su quanto avvenuto in quella giornata si trovano all'interno di un saggio scritto da Vladimir Dedijer, (Appunti di storiografia), e pubblicato nel volume Crimini di pace a cura di Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia. Dedijer ricorda come la discussione non si esaurì nell'aula magna dell'Istituto di psicologia ma proseguì «al caffè Picnic» a San Michele in Bosco e vide la partecipazione di Franca e Franco Basaglia, Gianfranco Minguzzi, Gianni Scalia e due giovani studenti: Luca Fontana e Giancarlo Stisi. Si passò così «dal piano politico e sociologico alla psicologia»2.

Per evitare che l'incontro diventi un evento mondano gli studenti hanno vietato l'accesso ai giornalisti. È così che le uniche informazioni disponibili su quanto avvenuto in quella giornata si trovano all'interno di un saggio scritto da Vladimir Dedijer, (Appunti di storiografia), e pubblicato nel volume Crimini di pace a cura di Franco Basaglia e Franca Ongaro Basaglia. Dedijer ricorda come la discussione non si esaurì nell'aula magna dell'Istituto di psicologia ma proseguì «al caffè Picnic» a San Michele in Bosco e vide la partecipazione di Franca e Franco Basaglia, Gianfranco Minguzzi, Gianni Scalia e due giovani studenti: Luca Fontana e Giancarlo Stisi. Si passò così «dal piano politico e sociologico alla psicologia»2.

1973. Nasce Psichiatria Democratica.

Tra il 20 e il 30 giugno 1969 si tiene presso l'Istituto Gramsci il congresso Psicologia, psichiatria e rapporti di potere. Giovanni Berlinguer, membro della direzione del PCI, professore di Medicina sociale e igiene del lavoro nonché organizzatore del congresso, tenta di tracciare una linea unitaria tra gli psichiatri anti-istituzionali e gli esponenti del movimento operaio, incalzandoli a lottare su un fronte comune per la riforma sanitaria. La nuova riforma psichiatrica infatti dovrà inserirsi «all'interno della legge che disciplinerà il nuovo sistema sanitario nazionale»3. Durante il congresso al Gramsci, Berlinguer ha palesato le sue preoccupazioni per le sorti del movimento anti-istituzionale in quanto, a suo parere, facendo parte della schiera degli intellettuali sia i protagonisti sia gli organizzatori, il rischio è che tale movimento finisca nel velleitarismo.

L'insieme delle esperienze pratiche e delle riflessioni teoriche, sviluppate in modo autonomo e eterogeneo all'interno delle realtà politiche locali dalla metà dagli anni Sessanta, hanno condotto all'esigenza di definire la propria identità e al contempo di aggregarsi in modo da non cadere nel velleitarismo paventato da Berlinguer4.

L'8 ottobre 1973 nasce a Bologna Psichiatria Democratica. I lavori programmatici avvengono nell'abitazione di Minguzzi in via Galliera; il modello che gli psichiatri militanti tengono come riferimento è Magistratura Democratica, nata sempre a Bologna il 4 luglio 19645. Il gruppo di psichiatri fondanti il movimento è unito da profondi legami d'amicizia e dal riconoscersi nel lavoro e nell'impegno dell'esperienza goriziana, fin dai suoi inizi votata alla messa in crisi dell'ospedale psichiatrico. Gian Franco Minguzzi è eletto Segretario nazionale, portavoce ufficiale del comitato dei promotori composto da Franca Basaglia, Franco Basaglia, Domenico Casagrande, Tullio Fregiacomo, Vieri Marzi, Piera Piatti, Agostino Pirella, Michele Risso, Lucio Schittar, Antonio Slavich, Franco di Cecco.

In chiusa al Documento programmatico del movimento, Gian Franco Minguzzi rivolge un invito a tutte le forze democratiche dell'assistenza e della salute affinché si uniscano nella prospettiva di realizzare comunemente la riforma sanitaria. Concetto portante dell'intero percorso di Psichiatria Democratica resta inoltre la centralità del manicomio come oggetto di lotta e trasformazione, espresso nel suddetto Documento che sottolinea la battaglia all'emarginazione e, in particolar modo, all'ospedale psichiatrico, «luogo dove l'esclusione trova la sua espressione paradigmatica più evidente e violenta».

1974. Il primo congresso nazionale di Psichiatria Democratica (Gorizia)

Il 22 giugno 1974 si apre a Gorizia il primo congresso nazionale di Psichiatria Democratica, indirizzato a approfondire la base culturale e le finalità del gruppo. La discussione viene articolata in quattro argomenti principali: psichiatria e giustizia; emarginazione sociale e psichiatria; formazione degli operatori di salute mentale; proposte organizzative.

Oltre a infermieri, medici, studenti, psicologi, assistenti sociali, insegnanti, operatori sanitari e artisti, dei 2500 convenuti al congresso fanno parte anche i rappresentanti di Magistratura Democratica e alcuni esponenti del PCI, del PSI, della CGIL, del Tribunale Russell e della FLM.

Il Convegno si inserisce, dunque, nell'ambito di una risposta di massa, articolata con le lotte unitarie portate avanti dai sindacati e dalle forze politiche democratiche per imporre un nuovo tipo di sviluppo fondato sui bisogni delle grandi masse popolari […] in una chiara prospettiva contro ogni disegno a trama di restaurazione fascista o reazionaria.6

Gian Franco Minguzzi tiene a chiarire che Psichiatria Democratica, esattamente come rifiuta di qualificarsi quale associazione di tecnici avanzati, non intende nemmeno definirsi un gruppo politico autonomo, «bensì [in] costante riferimento al movimento della sinistra, perché una psichiatria nuova, liberatoria anziché oppressiva, non può che essere critica nei confronti dell'attuale assetto sociale»7. Il proposito quindi è quello di rimanere sul proprio terreno specialistico, pur con la consapevolezza della politicità dell'azione tecnica, così da poter mettere in discussione non solo la gestione dell'assistenza psichiatrica, ma la psichiatria stessa come ideologia. Il movimento – continua Minguzzi – deve comunque impegnarsi nel gettare le basi per un rapporto organico e sistematico con le forze della sinistra, sia partiti che sindacati, così da definire dialetticamente il ruolo del tecnico:

quest'ultimo può e deve dare alle prime dei suggerimenti fondati sulle proprie conoscenze specialistiche, ma la sua azione non è valutabile solamente con dei criteri intrinseci, bensì sulla base del contributo effettivo fornito al movimento, alla lotta per migliori e diverse condizioni di vita.

Nelle conclusioni Minguzzi precisa che, pur sembrando oramai smentita la preoccupazione di Berlinguer riguardo la possibilità che Psichiatria Democratica rimanga un semplice movimento d'opinione8, affinché il gruppo possa diventare un'organizzazione di operatori pratici e riesca ad incidere in modo decisivo sulla realtà, sono necessari ancora numerosi passi.

Occorre approfondire le analisi, trovare un linguaggio comune più aderente alla pratica, confrontare il maggior numero possibile di esperienze in modo tale da elaborare una strategia articolata ma precisa per l'azione con i sindacati, le forze politiche, gli amministratori, i magistrati, strategia che rispecchi la problematicità di tutta la situazione italiana e non solo quella di qualche zona particolare.9

1974. La ricerca irrilevante.

Nel 1974, sul primo numero del «Giornale italiano di psicologia», di cui è membro e animatore, Gian Franco Minguzzi pubblica un contributo dal titolo La ricerca irrilevante. Muovendo da uno studio di Sanford del 1965 l'autore affronta il problema delle ricerche psicologiche definite come irrilevanti, ad esempio quelle dedicate allo studio di aspetti eccezionali del comportamento elevati a paradigma dell'intero stesso comportamento, o quelle che tendono a trasformare in oggetto d'indagine ciò che originariamente ne era lo strumento.

Sappiamo già che il porsi un problema, vedendolo là dove per altri non esisteva, è un atto creativo; ma innanzi tutto non è detto che ogni problema valga una «creazione» ed inoltre se non riesce ad andare oltre la sua enunciazione non vedo la necessità di condurre una macchinosa ricerca, con tutto il bagaglio di elaborazione ed apparente interpretazione dei dati.10

Minguzzi trova le cause dello scarso valore di molti studi nell'urgenza alla pubblicazione (anche non approfondita), nell'estrema specializzazione senza prospettiva teorica di ampio respiro, nell'adeguamento non creativo ai modelli di ricerca e al linguaggio delle scienze esatte per supplire alla “debolezza epistemologica” tipica della psicologia in quanto scienza umana. A suo parere ciò che rende una ricerca rilevante, in sostanza, è uno studio che fornisca «una spiegazione dei fatti e il collegamento con altri fatti già interpretati. Quindi una ricerca che non si prefigga fini applicativi dovrebbe avere una rilevanza teoretica, cioè fornire risposte a problemi teorici, o porne di nuovi»11.

Io non mi sento di condannare la «curiosità» per le questioni apparentemente astruse […] Tuttavia deve esistere una discriminante fra problemi rilevanti ed irrilevanti: uno studio sul riflesso da atterraggio nella mosca non si giustifica ammenocché non sia inserito in una problematica di vasta portata teorica, oppure non sia suggerito da necessità pratiche […] Quindi una ricerca che non si prefigga fini applicativi dovrebbe avere una rilevanza teoretica, cioè fornire risposte a problemi teorici, o porne dei nuovi.12

1976. Il primo convegno nazionale di Psichiatria Democratica.

La speranza e al contempo l'obiettivo del primo congresso di Psichiatria Democratica di poter riprendere e approfondire al più presto, in una nuova occasione di studio, i temi affrontati a Gorizia, con la partecipazione delle stesse forze presenti in quel primo momento d'incontro, si realizza ad Arezzo tra il 24 e il 26 settembre 1976.

Se a Gorizia l'attenzione era totalmente focalizzata sulle esperienze della critica anti-istituzionale in atto, il convegno di Arezzo ha come obiettivo primo quello di definire democraticamente la collocazione politica, scientifica e organizzativa del movimento. Nella relazione della Segreteria uscente Minguzzi sintetizza così ciò che è diventato il movimento di Psichiatria Democratica nel panorama politico italiano:

esso si va delineando come il nuovo referente tecnico per le forze politiche progressiste. Il che vuol dire che non siamo né un gruppo di tecnici illuminati né un gruppo politico, ma qualcosa che ha rotto un equilibrio consolidato che riconosceva la “Scienza” come unico referente tecnico per il politico, conservatore o progressista che fosse.13

Minguzzi ribadisce quanto sia fondamentale per gli operatori la possibilità di disporre del massimo grado di libertà di movimento sul piano della ricerca e della sperimentazione, al punto che – come è avvenuto con le forze politiche – fin dall'inizio è stata esclusa la scelta pregiudiziale di qualsiasi particolare indirizzo scientifico: ogni teoria necessita di essere valutata sulla base della pratica che la consente e la stimola. Pur sottolineando come la collaborazione più efficace sia stata stretta con il PCI, Minguzzi non manca di ricordare le positive contiguità avute con il PSI, il PDUP e persino con la DC (riferendosi al caso particolare di Trieste), oltre che con la FLM e la CGIL. Tutte le convergenze sono infatti considerate possibili e ben accolte dal movimento nel nome dell'impegno a realizzare la riforma.

La seconda questione, sollevata da Minguzzi nella relazione, è legata al problema “tecnico”. Per quanto il Segretario uscente cerchi di mantenere una linea centrista, finisce in inevitabilmente col contraddire le tesi sostenute dai colleghi, a loro volta divergenti riguardo la compatibilità tra agire democratico e pratica terapeutica.

Senza una nuova teoria dell'uomo che nasca da una nuova pratica in cui siano dati all'uomo spazio, possibilità di partecipazione, di intervento diretto, di azione e di riflessione al di là di ogni pregiudizio legato e compromesso con la logica del potere, non è possibile trovare delle tecniche che rispondano ai bisogni e alla sofferenza, che non si traducano in gestione dei bisogni e della sofferenza e quindi in tecniche di potere. Le esperienze pratiche in atto continuano a dimostrare che muovendosi in questa direzione, la discussione sull'utilizzazione di una tecnica o di un'altra non si presenta. E questo, non perché si tratti di esperienze affidate allo spontaneismo di chi opera, ma perché si tenta di procedere nell'analisi di politica dell'istruzione, dell'intervento tecnico, del rapporto; è questa politica che permette di superare il pregiudizio scientifico.

Gian Franco Minguzzi propone di cercare un piano di analisi di livello superiore: per poter procedere in una discussione nel campo tecnico è fondamentale interrogarsi sulla teoria dell'uomo, un uomo in armonia con l'organizzazione sociale che, tuttavia, per come è attualmente strutturata attorno alla logica del profitto e del capitale, non fa che sopraffarlo e alienarlo. La posizione di Minguzzi è senza dubbio d'avanguardia, forse fin troppo per essere completamente colta dagli altri militanti.

Per molto tempo ancora si continuò a dibattere di tecniche psicoterapiche riducendo alfine il confronto fra le posizioni ad una sorta di autorizzazione all'uso di tecniche psichiatriche, di compatibilità fra agire democratico e pratica tecnica.14

1977. Le dimissioni dalla Segreteria di Psichiatria Democratica.

Il 28 ottobre 1977 Gian Franco Minguzzi rassegna le dimissioni da Segretario nazionale di Psichiatria Democratica. Soltanto un mese prima, durante un Réseau tenutosi a Trieste tra l'11 e il 16 settembre, si era assistito ad un traguardo straordinario per il movimento e per la nazione in generale: l'ospedale psichiatrico triestino era stato chiuso definitivamente. Minguzzi tuttavia non aveva partecipato all'incontro.

Nel 1979 Minguzzi motiva la scelta che lo ha portato a lasciare Psichiatria Democratica in un articolo compreso nel volume curato da Ernesto Venturini, intitolato Il giardino dei gelsi:

Psichiatria Democratica ha fallito in almeno uno dei suoi compiti, forse il più importante: essere il luogo del confronto […] Per anni lo abbiamo trascurato, sostenendo che l'unica cosa importante è la «verifica pratica», mentre qualunque teorizzazione era da evitare per il pericolo […] di «rifondare i codici di una scienza che continua ad assumere come oggetto che la costituisce il prodotto di ideologie e di istituzioni che essa stessa ha contribuito a edificare»[parole tratte dalla relazione degli operatori di Trieste presentata al Réseau] Abbiamo detto che, senza mettersi a fare i politici, non si voleva più essere tecnici neutrali […] Ebbene questa posizione ambigua o dialettica, come si preferisce, fra il tecnico e il politico, non può essere tenuta a lungo, se contemporaneamente all'azione non si riedifica un nuovo sapere, sulla base appunto di quei valori prescelti e dei risultati dell'azione.15

Diversamente da quanto qualcuno ha sostenuto, la scelta di dimettersi non è in alcun modo sintomo di disimpegno, tutt'altro. Il suo atteggiamento si rivela ancora una volta laico e scientifico, filosoficamente e politicamente alto.

Senza prendere in prestito le tesi dell'organicismo Minguzzi cerca di definire una scienza che sia in grado di tener conto dell'umanità dell'individuo evitando tuttavia di scadere nella nebbia dello spiritualismo che nega la teorizzazione. «Anche per questo, gli sembrava giusto tornare agli argomenti classici della psicologia riguardanti la percezione, il pensiero e la memoria, i più adatti a dimostrare la necessità di uno studio rigoroso»16.

Alice Graziadei

--

NOTE

1 Cfr. Malatesta, M. (2011). Impegno e potere. Le professioni italiane

dall'Ottocento a oggi. Bononia University Press.

2Cfr. V. Dedijer, Appunti di storiografia, in Crimini di pace, (a cura di) F. Basaglia, F. Ongaro Basaglia, Torino, Einaudi, 1975, pp. 113-148.

3Cfr. V. P. Babini, Liberi tutti. Manicomi e psichiatri in Italia. Una storia del Novecento, Bologna, Il Mulino, 2009, p. 249.

4Cfr. G. Berlinguer, S. Scarpa, S., Psicologia, psichiatria e rapporti di potere. Roma: Editori Riuniti, 1971.

5 Cfr. M. Malatesta, Impegno e potere. Le professioni italiane

dall'Ottocento a oggi. Bononia University Press, 2011, p. 42.

6Cfr. G. F. Minguzzi, Prefazione a La pratica della follia. Atti del I Convegno Nazionale di Psichiatria Democratica, Gorizia 22-23 giugno, 1974, Venezia, Critica delle Istituzioni. Centro Internazionale di Studi e Ricerche, 1975, p. 9.

7Ivi, p. 8.

8Cfr. G. Berglinguer, S. Scarpa, Psicologia, psichiatria e rapporti di potere, Roma: Editori Riuniti, 1971.

9Ivi, p. 10.

10Cfr. G. F. Minguzzi, La ricerca irrilevante, in «Giornale italiano di psicologia», n. 1, 1974, p. 6.

11Cfr. A. Santucci, Gian Franco Minguzzi e la «ricerca irrilevante», in Ricerche sul pensiero italiano tra Ottocento e Novecento, Bologna, CLUEB, 2004, p. 268.

12Cfr. G. F. Minguzzi, La ricerca irrilevante, in «Giornale italiano di psicologia», n. 1, 1974, p. 8.

13Cfr. G. F. Minguzzi, Relazione della Segreteria uscente. Primo Congresso Nazionale di Psichiatria Democratica. Arezzo 24-26 settembre 1976.

14Cfr. B. Saraceno, Psichiatria Democratica: cronaca di una lotta, in «Sapere», n. 851, novembre – dicembre 1982, p. 25.

15Cfr. G. F. Minguzzi in Il giardino dei gelsi, (a cura di) Ernesto Venturini, Torino, Einaudi, 1979, pp. 261-268.

16Cfr. A. Santucci, Gian Franco Minguzzi e la «ricerca irrilevante», in Ricerche sul pensiero italiano tra Ottocento e Novecento, Bologna, CLUEB, 2004, p. 225.